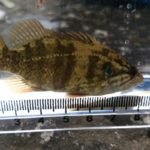

ムギツクとは

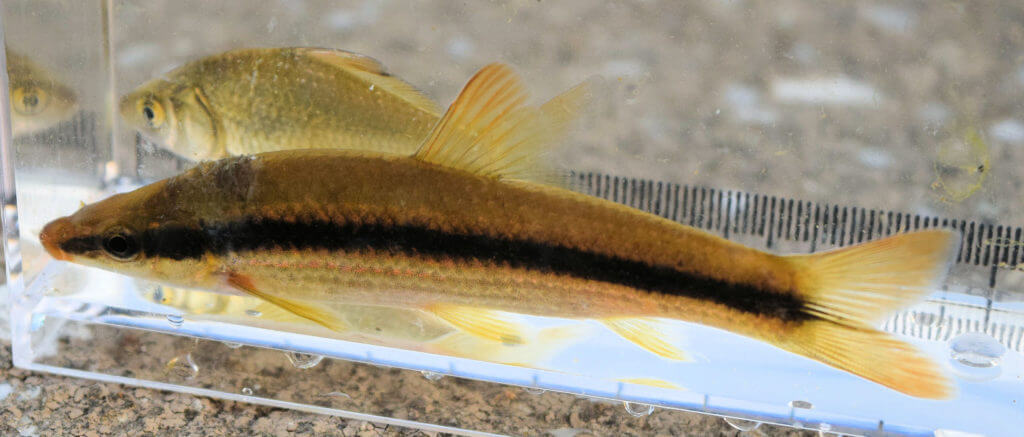

ムギツクとは近畿以西の本州、四国、九州に生息するコイ科の淡水魚です。体長は10センチ前後で、大きいものは15センチを超えます。キスのような紡錘形の体形をしていて、最大の特徴は体側に走る黒い一本の線。背面は茶色、腹面は白の、独特のカラーリングをしています。熱帯魚のペンシルフィッシュに少し外見が似ています。「ロシアハヤ」という不思議な地方名もありますが、日本産淡水魚離れをした独特のカラーリングが由来かも知れません。

なんとなくおしゃれな外見ですが、コイ科だけに口元には立派な髭があります。口が小さいので「笛吹き」という地方名もあります。

ムギツクはどこにいる

ムギツクは河川の中流域に多く生息しています。止水域にはあまり多くいませんが、急流でもありません。オイカワやカワムツが一日中、流れに逆らって泳ぎ、上流から流れてくる餌を待っているのに対し、ムギツクは石や砂利の上を忙しく動き回り、餌を探している姿が多く見られます。小型は群れで移動することもありますが、大型は単独行動をすることが多いようです。

ムギツクの餌

ムギツクには「ニナスイ」という地方名もあります。これは「蜷吸い」と書くもので、カワニナを吸って食べているように見えたためです。実際にはムギツクは生きているカワニナを食べることはありません。ムギツクはカワニナの周辺にいる水生昆虫やプランクトン、藻類などをつつくように食べています。

基本的にはそのように雑食性の魚なので、釣りの際にはミミズやアカムシ、うどんやパンなど、人間用の食料の多くが餌として使えます。

ムギツク釣りのコツ

ムギツクは餌取りの天才です。小さな口でつつくように餌を食べるため、なかなか針にかかりません。ムギツクは小さな口で餌を強く吸うような食べ方をします。かなり強く吸っているようで、水槽でムギツクを飼育していると、捕食の際にかなり大きな音が聞こえます。

ムギツクを釣るには、カワハギやキスを釣る時と同じく、小さく餌を付けるのがコツ。ちょん掛けなどでは餌だけをたっぷりただ食いされてしまいます。

ムギツク釣りのタックル

ムギツク釣りのタックルは、2~3メートル程度の清流竿や延べ竿を使います。0・6号程度の道糸、1号程度の袖針を使います。流れが緩ければ玉浮きを付けて浮き釣りとし、急な場合はガン玉などをつけて調整し、脈釣りとします。

ムギツクはオイカワやカワムツ、アブラボテやヤリタナゴなど、他の清流魚と一緒に泳いでいることが多い魚で、水底の方にいます。ムギツクのいる場所に速やかに餌を送り込むためには、ハリスは短めが良いでしょう。

ムギツクの釣り方

釣り方は見釣りが最も有効です。川岸から川を観察し、ムギツクの姿を探します。底の方をつつくようにしている、体側にラインが入った魚がムギツクです。

周囲にオイカワやカワムツがいれば、ムギツクよりも先に餌に食いついてきてしまいます。これを避けるためには、ムギツクよりやや上流に素早く仕掛けを沈め、少しずつ餌をムギツクに近づけるようにすると良いでしょう。最初はムギツクは餌をつつきますが、くわえて泳ぎだしたら合わせます。

ムギツクは托卵する

ムギツクはかわいい見た目とは裏腹に、結構あくどい一面があります。葦などに卵を産み、孵化するまで愛情深く育てるオヤニラミを利用するのです。

ムギツクは、オヤニラミが産卵したら、隙を見てオヤニラミの卵のそばに自分たちの卵を産みます。このとき、オヤニラミの卵を食べることもあります。何も知らないオヤニラミは胸びれで懸命に酸素が多く溶け込んだ水を卵に送り、ムギツクの卵の世話をするというわけです。