前回の記事はこちら↓

次の記事はこちら↓

この記事のシリーズ第一回目はこちら↓

ビオトープ・ビオガーデンの工法は?

ビオトープ・ビオガーデンの設計ができたら、

水を張るビオトープ・ビオガーデンでは、

取寄せ商品 日立ハンディポンプ C−P30W 流量20リットル/分 沖縄別途送料

posted with カエレバ

チャーム charm ヤフー店

雨水だけで維持することも可能

日本は降水量の多い国なので、うまく水が溜まるビオトープ・

チャーム charm ヤフー店

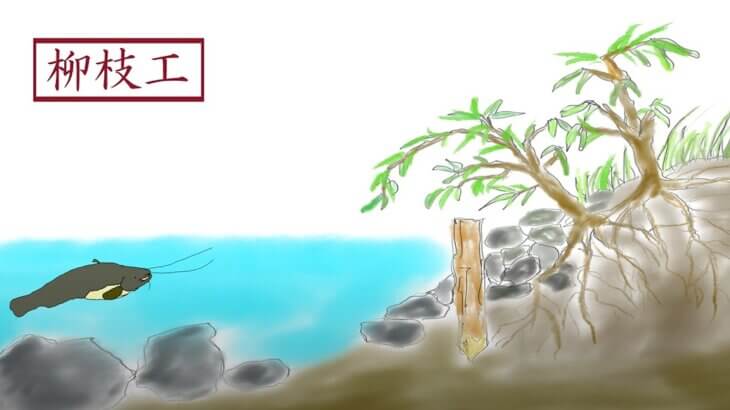

袋打ち工法

コンクリートを使う工法を、袋打ち工法といいます。

石を組み、

袋打ちはプール内に石があるため、水が漏れることはありません。

青山ガーデン

夏限定なら、プラ舟を使ってこんな楽しみ方も・・・

粘土工法

コンクリートが伝わる前の日本庭園の池泉の工法は、

粘土による防水ではありますが、

この工法は、粘土の確保が簡単ならおすすめです。

粘土工法の利点は、ビオトープが地下水とつながることです。

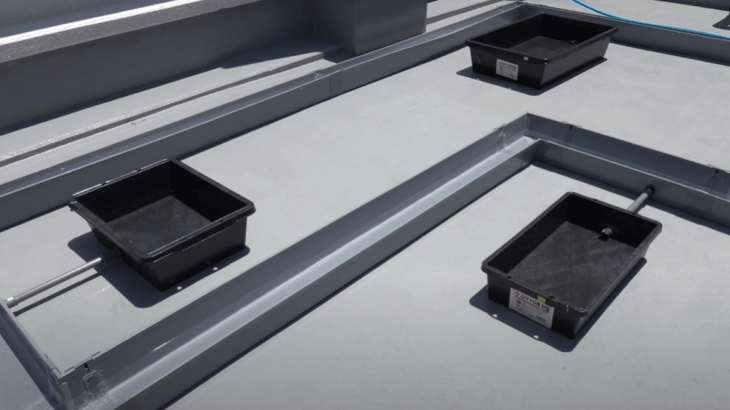

シート工法

シート工法は最も広く使われるビオトープ作りの工法です。

ただし、シートが破れた場合は水漏れが発生します。

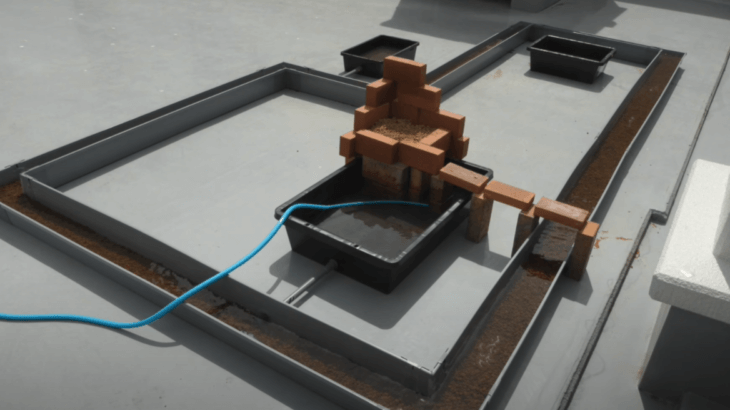

シートと粘土の併用を採用

今回のビオトープ・ビオガーデンには、

コケのインテリア コケリウム

次回はビオトープの小川を造る、穴掘りをご紹介します。

HOMEへ